神奈川県横浜市の菊名駅前に位置する菊名駅前クリニックは、1999年に院長の橋本敏先生によって開院されました。外来患者数は1日100名以上で午前中には高齢の患者さんが、夕刻の18時から19 時には仕事帰りの患者さんが来院します。男女の比率は6対4といったところでしょうか。女性に多い疾患は膀胱炎、頻尿や尿の切迫感を起こす過活動膀胱です。男性は前立腺がんや膀胱がんのフォローアップが多いです。病院からの逆紹介も盛んで、この地域では病診連携が積極的に進められています。

25 年に渡り泌尿器科専門クリニックとして診療を続けていらっしゃる橋本先生に、開院時から現在に至る検査方法の変遷、泌尿器科専門医としての診療姿勢、今後の展開などについてお話を伺いました。

開業して最初の半年は鏡検を行っていましたが、患者さんが増え忙しくなり、尿沈渣検査は外注するようになりました。手間は掛かりませんし、必要に応じて依頼すればいいので無駄な費用も掛かりません。しかし、検査結果が出るまで数日待たなければなりませんでした。尿沈渣の結果はリアルタイムにみてこそ診療に活かせるので、後から結果が出ても検査の価値は低くなります。そのため、かなり特殊な症例しか外注に出さなくなりました。

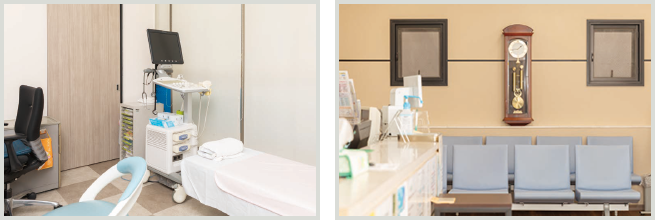

全自動で尿中の有形成分を分析する装置があることは、かなり前から知っていました。10年前に導入を検討したことがありますが、費用面と設置場所で折り合いが付かず断念しています。装置導入には費用も掛かりますから、展示会などにも参加して慎重に考えました。各種装置も充実し順番から言ってそろそろと思い、全自動尿中有形成分分析装置UF-1500※を導入した次第です。最初に見た時と比べ、随分コンパクトになっていたので、そういった点も大きかったですね。

※1:全自動尿中有形成分分析装置 UF-1500(医療機器製造販売届出番号:28B1X10014000060)

導入して半年経過しましたが、非常に業務効率が上がりました。尿沈渣項目が約75秒で自動報告されることに慣れてしまったので、これが無くなってしまったらと思うと不安になります。また、迅速に結果が出ることで診療時に検査結果を伝えることができるようになりましたので、外注をしていた時のように検査結果を伝えるために再来院してもらう必要がなくなったので、患者さんにとっても良かったと思います。

UF-1500でよく利用している項目は、「細菌」です。以前は、尿路感染症で感染症とコンタミネーションのどちらかに迷った場合は培養に出していましたが、それをしなくなりました。現在は、細菌+を指標にして、尿路感染症の有無について培養を出す判断をしています。

高齢化の進む日本では、男女問わず泌尿器科疾患の患者さんが増えていきます。今後、独立開業を目指す泌尿器科専門医は、患者さんへのQOL、的確な診断、業務効率、収益性など多方面から考えた上で、機械化の導入を検討していくことになるでしょう。